Phosphatidylethanol (PEth)

Was ist PEth?

Phosphatidylethanol (PEth) ist ein spezieller Alkoholmarker, der im Blut nachgewiesen werden kann. Es entsteht ausschließlich im Körper, wenn Alkohol (Ethanol) konsumiert wird, da PEth nur durch eine Reaktion von Ethanol mit Phospholipiden in Zellmembranen gebildet wird.

Daher gilt PEth als sehr spezifischer Marker für Alkoholkonsum. Im Gegensatz zu anderen Alkoholmarkern wird PEth im Blut gemessen und kann über einen längeren Zeitraum – bis zu mehreren Wochen – nach dem letzten Alkoholkonsum nachgewiesen werden. Die Nachweisbarkeit hängt von der konsumierten Menge und der Häufigkeit des Konsums ab.

Diese Eigenschaften machen es zu einem wertvollen Instrument zur objektiven Bewertung von Alkoholkonsum. PEth-Tests werden häufig in der Verkehrsmedizin, im Rahmen von Abstinenznachweisen oder bei der Therapieüberwachung eingesetzt. Ein positiver PEth-Wert weist zuverlässig auf einen relevanten Alkoholkonsum hin.

Der verlässlichste Biomarker zur Langzeitdetektion von Alkohol

Warum die Diagnostik von Alkoholkonsum wichtig ist.

Die Diagnostik von Alkoholkonsum ist aus medizinischer, psychologischer, sozialer und rechtlicher Sicht von großer Bedeutung. Ein zentraler Grund liegt in den weitreichenden gesundheitlichen Folgen, die chronischer oder exzessiver Alkoholkonsum verursachen kann. Alkoholmissbrauch ist mit zahlreichen körperlichen Erkrankungen wie Leberschäden (z. B. Fettleber, Hepatitis, Leberzirrhose), Pankreatitis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie einem erhöhten Risiko für verschiedene Krebsarten verbunden. Auch das psychische Wohlbefinden kann stark beeinträchtigt werden – etwa durch Depressionen, Angststörungen oder Persönlichkeitsveränderungen.

Eine frühzeitige und verlässliche Diagnose ermöglicht es, Risikopersonen zu identifizieren und entsprechende therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Gerade bei Abhängigkeitserkrankungen ist eine genaue Erfassung des Konsummusters entscheidend für die Planung und Durchführung einer erfolgreichen Behandlung.

Auch in der Verkehrsmedizin spielt die Diagnostik eine zentrale Rolle, etwa bei der Beurteilung der Fahreignung. Hier kann ein unerkannter oder verharmloster Alkoholkonsum schwerwiegende Folgen für die öffentliche Sicherheit haben. Diagnostische Verfahren wie PEth, EtG oder CDT ermöglichen objektive Aussagen über den Konsum, auch wenn Betroffene diesen selbst nicht offenlegen.

Zudem hat die Diagnostik auch im sozialen und beruflichen Kontext eine hohe Relevanz – z. B. bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit oder bei der Einschätzung familiärer Belastungen. In bestimmten Berufsgruppen ist Alkoholkonsum unter Umständen besonders risikobehaftet, weshalb regelmäßige Kontrollen sinnvoll sein können.

Letztlich dient eine zuverlässige Diagnostik nicht der Stigmatisierung, sondern dem Schutz und der Hilfe – sowohl für Betroffene als auch für deren Umfeld. Sie ermöglicht individuelle Prävention, gezielte Intervention und langfristige Rehabilitation.

Direkte und indirekte Biomarker

Alkoholbiomarker sind messbare Substanzen im Körper, die Aufschluss über den Konsum von Alkohol geben. Sie werden in der Diagnostik eingesetzt, um den Alkoholkonsum objektiv zu erfassen – sei es im medizinischen, forensischen oder verkehrsmedizinischen Bereich. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Alkoholbiomarkern unterschieden, die sich in ihrer Entstehung, Aussagekraft und Nachweisbarkeit unterscheiden.

Direkte Alkoholbiomarker entstehen ausschließlich im Zusammenhang mit dem Konsum von Ethanol. Sie sind biochemische Verbindungen, die im Körper nur dann gebildet werden, wenn tatsächlich Alkohol aufgenommen wurde. Zu den bekanntesten direkten Markern zählen Phosphatidylethanol (PEth), Ethylglucuronid (EtG) und Ethylsulfat (EtS). Diese Marker können in Blut, Urin oder Haaren nachgewiesen werden. Ihr großer Vorteil ist ihre hohe Spezifität: Ein Nachweis bedeutet mit hoher Sicherheit, dass Alkohol konsumiert wurde. Zudem ermöglichen sie Aussagen über die Menge und Häufigkeit des Konsums, je nach Substanz und Testverfahren.

Indirekte Alkoholbiomarker hingegen sind biochemische Veränderungen im Körper, die als Folge eines chronischen oder starken Alkoholkonsums auftreten können. Sie entstehen nicht durch den Alkohol selbst, sondern durch dessen Wirkung auf den Stoffwechsel oder Organe. Typische indirekte Marker sind Gamma-Glutamyltransferase (GGT), Carbohydrate-Deficient Transferrin (CDT), MCV (mittleres Erythrozytenvolumen) oder Leberwerte wie ALT und AST. Diese Werte können auch durch andere Erkrankungen oder Lebensstilfaktoren beeinflusst sein und sind daher weniger spezifisch. Sie eignen sich besonders zur Erkennung von langfristigem Alkoholmissbrauch und zur Verlaufskontrolle bei Entwöhnungstherapien.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Direkte Marker liefern konkrete Belege für Alkoholkonsum, während indirekte Marker eher Hinweise auf alkoholbedingte Veränderungen im Körper geben. In der Praxis werden oft beide Markergruppen kombiniert, um ein möglichst umfassendes Bild über das Konsumverhalten zu erhalten.

| Marker | Matrix | Direkt / Indirekt | Nachweiszeitraum |

| PEth (Phosphatidylethanol) | Blut | Direkt | bis zu 3 – 4 Wochen |

| EtG (Ethylglucuronid) | Urin | Direkt | bis zu 3 – 5 Tage |

| EtG (Ethylglucuronid) | Haar | Direkt | bis zu 3 Monate |

| EtS (Ethylsulfat) | Urin | Direkt | bis zu 3 Tage |

| FAEE (Fettsäureethylester) | Haar | Direkt | bis zu 3 Monate |

| CDT (Carbohydrate-Deficient Transferrin) | Serum | Indirekt | ca. 2–3 Wochen (bei chronischem Konsum) |

| GGT (Gamma-Glutamyltransferase) | Serum | Indirekt | erhöht nach Wochen bis Monaten |

| MCV (mittleres Erythrozytenvolumen) | Blut | Indirekt | erhöht nach ca. 1–2 Wochen, normalisiert sich langsam |

| AST (Aspartat-Aminotransferase) | Serum | Indirekt | abhängig vom Konsumverlauf |

| ALT (Alanin-Aminotransferase) | Serum | Indirekt | abhängig vom Konsumverlauf |

PEth im Körper – Bildung und Abbau

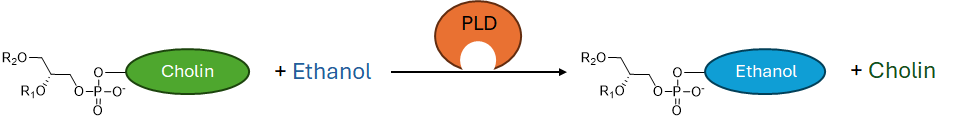

Der Anabolismus von Phosphatidylethanol (PEth) ist ein besonderer biochemischer Vorgang, da PEth nicht zu den regulären Bestandteilen des Phospholipidstoffwechsels gehört, sondern ausschließlich unter dem Einfluss von Ethanol im Körper gebildet wird. Es handelt sich also um eine ethanolinduzierte Synthese, die PEth zu einem direkten Alkoholmarker macht.

Die Entstehung von PEth erfolgt in der Zellmembran durch das Enzym Phospholipase D (PLD). Unter normalen Bedingungen katalysiert PLD die Hydrolyse von Phosphatidylcholin (PC) zu Phosphatidsäure (PA) und Cholin. Wenn jedoch Ethanol im Körper vorhanden ist – etwa nach Alkoholkonsum – wird dieses Enzym in seiner Aktivität beeinflusst: Statt Wasser als Reaktionspartner zu verwenden, nutzt PLD nun Ethanol. Dies führt zur Umwandlung von Phosphatidylcholin in Phosphatidylethanol (PEth) und Cholin. Dieser Vorgang ist spezifisch für das Vorhandensein von Ethanol, was PEth zur hochspezifischen Nachweismethode für Alkoholkonsum macht.

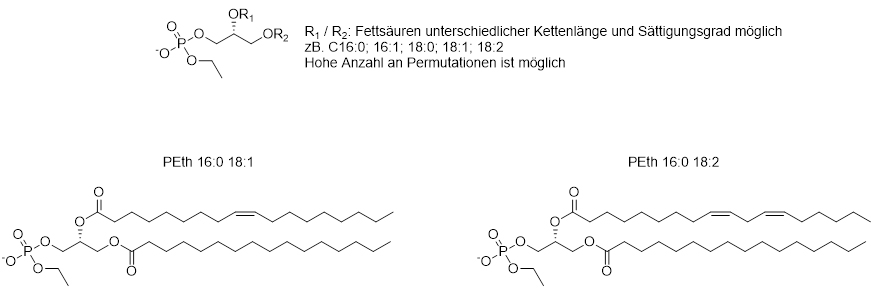

PEth lagert sich in die Zellmembran ein und bleibt dort relativ stabil. Die Verteilung erfolgt überwiegend in den Membranen von Erythrozyten (roten Blutkörperchen), wo es sich über Tage bis Wochen nachweisen lässt. Die spezifische Art des PEth-Moleküls hängt von den Fettsäureresten des Ausgangsmaterials ab, weshalb es verschiedene PEth-Homologe gibt (z. B. PEth 16:0/18:1). Diese werden im Labor mittels LC-MS/MS (Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry) quantitativ bestimmt.

Der Katabolismus von Phosphatidylethanol (PEth) ist ein vergleichsweise wenig erforschter, aber dennoch relevanter Aspekt im Verständnis der Verstoffwechselung dieses direkten Alkoholmarkers. Im Gegensatz zu den natürlichen Phospholipiden gehört PEth nicht zum regulären Zellstoffwechsel, weshalb seine Abbauprozesse (Katabolismus) nicht den klassischen Wegen der Lipidverwertung folgen.

Nach der Synthese reichert sich PEth primär in den Zellmembranen, insbesondere von Erythrozyten, an. Es ist dort relativ stabil, da es nicht wie andere Phospholipide regulär durch enzymatische Prozesse weiterverarbeitet wird. Es gibt Hinweise darauf, dass der Abbau von PEth überwiegend nicht-enzymatisch oder unspezifisch enzymatisch erfolgt, z. B. durch Phospholipasen oder Lysophospholipasen, die allgemein für den Umsatz von Membranlipiden zuständig sind. Allerdings ist der genaue Mechanismus nicht abschließend geklärt. Es wird vermutet, dass PEth über längere Zeit in der Zellmembran verbleibt und langsam durch Zellumsatz (z. B. durch Erythrozytenabbau in Milz oder Leber) oder durch geringe enzymatische Aktivität abgebaut wird.

Ein wichtiger Aspekt des PEth-Katabolismus ist seine lange Halbwertszeit. Diese liegt, je nach Studie, zwischen etwa 3 und 10 Tagen, was zu einer Nachweisbarkeit von bis zu 3–4 Wochen nach dem letzten Alkoholkonsum führt – abhängig von Konsummenge, -dauer und individueller Stoffwechsellage. Anders als viele andere Alkoholmarker ist PEth daher besonders gut geeignet zur Retrospektive von Alkoholkonsumverhalten, insbesondere bei regelmäßigem oder starkem Konsum.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Katabolismus von PEth erfolgt langsam und unspezifisch, vorrangig durch zelluläre Erneuerung und membranabbauende Prozesse, weniger durch definierte enzymatische Stoffwechselwege. Diese Stabilität ist einer der Hauptgründe, warum PEth ein so zuverlässiger und sensitiver Marker in der Alkohol-Diagnostik ist.

Warum PEth? – Vorteile gegenüber anderen Markern

Vorteile von PEth gegenüber anderen direkten Alkoholmarkern (z. B. EtG, EtS):

- Längere Nachweiszeit:

PEth kann bis zu 3–4 Wochen nach chronischem Alkoholkonsum im Blut nachgewiesen werden – deutlich länger als EtG/EtS im Urin (nur wenige Tage). - Hohe Spezifität für Alkohol:

PEth entsteht ausschließlich bei Ethanolkontakt – es gibt keine falsch-positiven Befunde durch alkoholfreie Produkte oder Fermentation wie bei EtG. - Kein Einfluss durch Leberfunktion:

Im Gegensatz zu EtG/EtS ist PEth nicht abhängig von der Lebermetabolisierung – dadurch unabhängig von Lebererkrankungen oder genetischen Unterschieden. - Direkte Bildung im Körper:

PEth entsteht nur in lebenden Zellen durch eine Reaktion mit Ethanol – es ist also ein absoluter Beweis für Alkoholkonsum. - Unempfindlich gegenüber kurzfristigem Trinkverzicht:

Ein kurzfristiger Verzicht (1–2 Tage) reicht nicht aus, um PEth zu „tarnen“ – ideal bei Abstinenznachweisen.

Vorteile von PEth gegenüber indirekten Alkoholmarkern (z. B. CDT, GGT, MCV):

- Deutlich höhere Sensitivität und Spezifität:

PEth weist auch moderaten Konsum sicher nach, während indirekte Marker meist nur bei chronischem Alkoholmissbrauch reagieren. - Schneller Anstieg nach Konsum:

PEth-Werte steigen binnen Stunden bis Tagen nach dem Trinken – indirekte Marker benötigen meist Wochen bis zur Veränderung. - Keine Beeinflussung durch andere Erkrankungen:

Marker wie GGT oder MCV können auch durch Lebererkrankungen, Medikamente oder andere Einflüsse verändert sein – PEth ist alkoholspezifisch. - Keine Tages- oder Laborwertschwankungen:

PEth ist weniger anfällig für Schwankungen, die etwa bei Leberenzymen oder Blutbildbestandteilen auftreten können. - Klare Aussagekraft:

Während indirekte Marker oft interpretiert werden müssen, ist PEth ein direkter und quantitativer Beweis für Alkoholkonsum.

In der Diagnostik wird PEth immer häufiger eingesetzt – sowohl in der klinischen Praxis als auch in forensischen oder arbeitsmedizinischen Kontexten.

Anwendungsbereiche

PEth wird in einer Vielzahl medizinischer und rechtlicher Kontexte eingesetzt:

Suchtmedizin: Verlaufskontrolle und Rückfallmonitoring

Verkehrsmedizin: Fahreignungsbegutachtung (MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung)

Organtransplantation: Abstinenzprüfung vor oder nach Transplantation

Forensik: Gerichtsverfahren oder Bewährungskontrollen

Pränataldiagnostik: Nachweis von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft

Wissenschaft/Forschung: Erhebung objektiver Alkoholkonsumdaten in Studien

FAQ – Häufige Fragen zu PEth

Wie lange ist PEth nachweisbar?

Je nach Konsumverhalten bis zu 3–4 Wochen nach dem letzten Alkoholkonsum.

Was unterscheidet PEth von anderen Markern wie EtG oder CDT?

PEth vereint die Vorteile eines dirketen Biomarkers wie ETG mit einer hohen Spezifität mit einer längeren Nachweiszeit wie CDT.

Kann PEth durch alkoholfreie Produkte (z. B. Bier) positiv werden?

Nein. Es wird nur durch signifikanten Ethanolkontakt gebildet.

Wie kann die Diagnostik von PEth realisiert werden?

Für Hilfe und Informationen zur Diagnostik von PEth schreiben sie uns eine Nachricht über die Webpage oder per Mail an info@archimedline.com.

Literatur

- Helander A, Hansson T. National harmonization of the use of the alcohol biomarker PEth. Alcohol Alcohol. 2013.

- Varga A, Alling C. Formation of phosphatidylethanol in human red blood cells incubated with ethanol. Alcohol Clin Exp Res. 1990

- Helander A, Zheng Y. Molecular and clinical aspects of phosphatidylethanol as a biomarker of ethanol intake. Clin Chim Acta. 2009.

- Viel G, Boscolo-Berto R, Cecchetto G, et al. Performance of phosphatidylethanol (PEth) as a biomarker for chronic alcohol abuse. Clin Chim Acta. 2012.

- Schröck A, Wurst FM. Use of PEth in clinical and forensic settings. Int J Legal Med. 2020.

- Aradottir S, Seidl S, Wurst FM. Phosphatidylethanol in blood as a marker of ethanol consumption. Alcohol Clin Exp Res. 2006.

- Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht): Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von Alkoholabhängigkeit. https://www.awmf.org/leitlinien

- Verkehrsmedizinische Begutachtung (Krause, L. et al.) – 4. Auflage

- Behrendt, S. et al. Markers of chronic alcohol consumption in blood: Ethanol, PEth, CDT, GGT, and MCV. Forensic Science International. 2010.

- Wurst, F.M., et al. Alcohol biomarkers in clinical and forensic settings. Trends in Molecular Medicine. 2015.

- Hoiseth, G., et al. Phosphatidylethanol (PEth) in blood as a marker of alcohol use: A review of PEth in medical and forensic settings. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2008

- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). The Role of Biomarkers in the Treatment of Alcohol Use Disorders. Report, U.S. Department of Health and Human Services. https://www.samhsa.gov

- Hartmann S. et al. BIOMARKER: Phosphatidylethanol as a sensitive and specific biomarker—comparison with gamma-glutamyl transpeptidase, mean corpuscular volume and carbohydrate-deficient transferrin. Addiction Biology 2007

- Isaksson A. et al. Phosphatidylethanol in blood (B-PEth): A marker for alcohol use and abuse. Drug Test Analysis. 2011

- Helander A, et al. The alcohol biomarker phosphatidylethanol (PEth) – recommendations for use and interpretation of test results. Lakartidningen. 2023

- Årving, A. et al. Comparison of the Diagnostic Value of Phosphatidylethanol and Carbohydrate-Deficient Transferrin as Biomarkers of Alcohol Consumption. Alcohol Clin Exp Res. 2021

- Perilli M. et al. Phosphatidylethanol (PEth) in Blood as a Marker of Unhealthy Alcohol Use: A Systematic Review with Novel Molecular Insights. Int J Mol Sci. 2023

Senden Sie uns eine Nachricht.

GmbH

GmbH